- 初めての方必見記事税理士の賢い選び方2022-06-17税務と労務をワンストップで依頼するメリットとは?会社経営に欠かせない税務と労務。 相談したいことがあっても、「これは税理士と社労士、どちらに相談すべきなのか」と迷う方は少なくありません。 会計事務所によっては、グループ内に社労士法人を持ち、税務と労務をワ […]

- 税理士の賢い選び方

-

公開日:2025.09.11更新日:2025.10.10

クリニックが分院展開するメリットとは?分院展開のベストタイミングや注意点を解説!

クリニック経営を始めて、何年か経ち、安定した収益が確保できるようになると「次なる成長戦略」として分院展開を検討される方も少なくありません。

分院を設けると、診療圏が広がり、患者数の増加や売上拡大、ブランド力の強化、分院長のポスト創出など大きなメリットが期待できる一方、初期投資や運営体制の複雑化など、注意すべき点も少なくありません。

そこで、本記事では、クリニックが分院展開するメリットとデメリット、分院展開を検討すべきタイミングや失敗を防ぐための注意点について解説します。

分院展開をご検討されている院長先生必見の内容です。

そもそもクリニックの分院展開とは?

クリニックの分院展開とは、すでに開業している医療法人のクリニックが、別の場所に新たな診療所を開設し、複数拠点で医療サービスを提供していく経営戦略のことです。

ポイント①:個人の開業医は原則として分院を持てない

医療法では、一人の医師が開設できる診療所は原則として1か所のみと定められています(医療法第7条)。

このため、個人開業医が別の場所に新たな診療所を開設することは、原則としてできません。

もし将来的にでも分院展開をお考えの場合、まず医療法人化する必要があります。

ポイント②:医療法人化が分院展開の前提

医療法人格を取得すると、法人として複数の診療所(分院)を運営することが可能になります(医療法第42条)。

医療法人は営利を目的としない法人として、理事長が法人全体の責任を負います。

分院にはそれぞれ別の「管理者(分院長)」を置く必要があるため、①法人化、②分院長となるドクターの採用・育成が必要となります。

本院と分院の違い

本院と分院の違いは、医療法上の位置づけや経営・運営の仕組みにおいて明確に区別されます。

①医療法上の位置づけの違い

■本院:

医療法人の「主たる診療所」であり、法人の事業活動の中心となる場所です。理事長が法人全体の最高責任者として、この本院に常駐します。

■分院:

本院とは別に、医療法人が新たに開設する「従たる診療所」です。

分院の開設には、本院の定款(法人のルールブック)を変更し、都道府県知事の認可を得る必要があります。また、分院は「従たる事務所」とは別の概念です。

②経営・運営体制の違い

■本院

(1)責任者: 医療法人の理事長が管理者を務めることが多く、法人全体の経営方針、財務、人事、事業計画などを統括します。

(2)役割: 医療法人全体の中心として、経理や法務、人事といった管理業務を集約させ、分院への指示やサポートを行います。

■分院

(1)責任者: 医療法に基づき、本院の管理者とは別の医師を「管理者(分院長)」として配置する必要があります。

(2)役割: 本院の経営方針に従いつつ、分院長が現場の運営に裁量権を持ちます。特定の地域ニーズに合わせた診療科目の設定や、本院とは異なる機能(例えば、本院が手術専門、分院が外来専門など)を持たせることで、効率的な医療サービスを提供することが可能です。

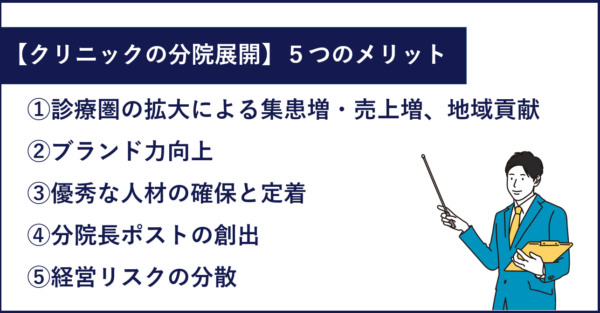

【クリニックの分院展開】5つのメリット

クリニックを分院展開することは、単に規模を拡大するという意味合いだけではなく、長期的な経営の安定や地域医療への貢献を高めるための重要な戦略でもあります。

本院のみの経営にとどまる場合と比較して、分院展開にはさまざまな恩恵が存在します。

以下が代表的な5つのメリットです。

①診療圏の拡大による集患増・売上増、地域貢献

クリニックの分院を展開する最大のメリットの一つは、診療圏を広げることによって新たな患者層を取り込める点です。

本院の所在地だけではカバーしきれない地域にも分院を設けることで、アクセスの利便性が高まり、これまで受診が難しかった患者も来院できるようになります。

また、拠点が増えることで1日当たりに診察できる患者数も増え、より多くの患者様の健康に関与できるでしょう。複数のエリアで診療を行うことで地域ごとのニーズに対応しやすくなり、診療科目を増やすなどサポート内容の多様化も実現できます。

その結果として患者数が増加し、売上高の拡大へとつながります。

②ブランド力向上

医療法人として複数の拠点を構えていることは、ブランド力の強化につながり、地域での知名度向上に直結します。

患者や金融機関から「地域に根差した信頼できる医療機関」という印象を持たれやすくなります。

さらに、広告や口コミの効果も拠点数に比例して広がりやすく、結果的に医療法人全体の評価を高めることができます。

③優秀な人材の確保と定着

分院が増えることで、医師やスタッフにとって多様なキャリアパスを提供できる点も大きな魅力です。

複数の拠点を持つクリニックは安定した経営基盤があると見なされるため、求職者からの応募も集まりやすくなります。加えて、働き方の選択肢が広がることでスタッフのモチベーション向上や長期的な定着につながり、結果として医療の質も安定的に維持できます。

④分院長ポストの創出

分院を開設することで、新たに分院長というポストを作ることができます。

後継者候補に分院長として経営を任せることで、本院の院長は段階的に業務を移譲し、後継者は実際の経営を通じて経験を積むことができます。これにより、後継者育成の期間を確保できるだけでなく、本院の院長が安心して引退の準備を進められるというメリットがあります。

また、長年クリニックに貢献してくれた医師にとって、分院長というポストは単なる昇進ではなく、その功績が認められた証となります。医師のモチベーションを高め、組織への帰属意識を強固にするきっかけとなるでしょう。優秀な人材の定着により、組織全体の安定と成長にも繋がるでしょう。

⑤経営リスクの分散

単一のクリニックに依存している場合、その地域の患者動向や競合状況に業績が大きく左右されます。

しかし、分院を展開することでそれらの経営リスクを分散できます。

特定エリアでの一時的な患者減少や競合出現があっても、他の分院でカバーできる体制を整えることが可能となります。

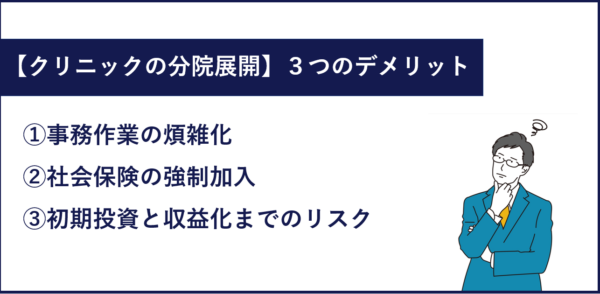

【クリニックの分院展開】3つのデメリット

分院展開には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットも存在します。

これらを正しく理解していないと、期待した効果を得られないばかりか、経営の不安定化を招くリスクもあります。

ここでは代表的な3つのデメリットについて解説します。

①事務作業の煩雑化

分院が増えると、それに伴い経理や労務管理、会計処理などの事務作業が大幅に増加します。

本院と分院で情報を一元管理できていない場合、業務効率の低下や人的ミスの発生リスクが高まります。

分院展開を成功させるためには、事前の管理体制構築や、クラウド型の電子カルテ・人事システムなどのITツールの導入が不可欠となります。

まずは、本院で売上や経費、人事、労務に関する情報がリアルタイムで管理・把握できる体制を整えておきましょう。

②社会保険の強制加入

分院を展開するために医療法人化すると、健康保険法および厚生年金保険法が定める適用事業所となるため、法人の規模や従業員の人数に関わらず、社会保険への加入が義務付けられます。

社会保険料の支払いは、労使折半という形で、従業員と法人がそれぞれ半額ずつを負担します。雇用する人数が増えれば、法人として支払う社会保険料の総額も比例して増加することになるため、資金繰りに影響を与える場合もあります。

社会保険料は固定的なコストであるため、分院の収益化が遅れると資金面の圧迫要因となる点に注意が必要です。

③初期投資と収益化までのリスク

分院の立ち上げには、内装工事費や医療機器の購入費など、多額の初期投資が必要です。

また、開院から数ヶ月、場合によっては1年以上は患者数が少なく、黒字化までには一定の時間がかかります。

分院が安定した経営になるまでには、その初期投資や運営費用を本院の収益で賄うケースも出てくるでしょう。

この補填が可能であれば事業は継続できますが、もし分院の赤字が本院の黒字を上回ってしまうと、法人全体の経営が立ち行かなくなる可能性があります。その間は資金繰りに十分な注意を払う必要があるでしょう。

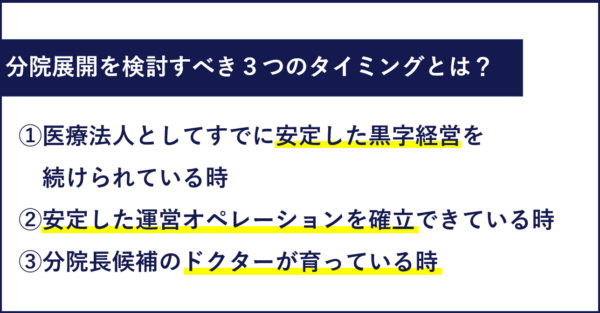

分院展開を検討すべき3つのタイミングとは?

分院展開は「やれば必ず成功する」というものではありません。

適切なタイミングを見極めることが、成功の大前提となります。

ここでは特に重要な3つのタイミングについて説明します。

①医療法人としてすでに安定した黒字経営を続けられている時

本院の経営が赤字のまま分院を設立すると、負担が二重に膨らみ失敗のリスクが高まります。

逆に、すでに安定した黒字経営を数年続けられている場合は、分院の初期投資や運営コストを吸収できる体力があるため、分院展開を検討する好機といえるでしょう。

②安定した運営オペレーションを確立できている時

本院で効率的な運営オペレーションがすでに存在している場合、その仕組みを横展開すれば、成功する確率は高くなるでしょう。

・業務の標準化:予約受付、患者案内、会計処理、レセプト業務などがマニュアル化・システム化など、経験の浅いスタッフでもスムーズに業務を進められる状態

・人材採用・育成の仕組み化:本院で人材採用や育成の仕組みが確立しており、分院に必要な人材の確保・育成・定着がスムーズにできる状態

これらの要素が確立していることで、分院の立ち上げから軌道に乗るまでの時間と労力を大幅に削減できます。

③分院長候補のドクターが育っている時

分院展開の成否は、任せられる医師の存在に大きく左右されます。

本院で経験を積んだドクターが分院長候補として育っている場合、安心して新たな拠点を任せられるため、分院経営を成功に導きやすくなるでしょう。

また、事業承継に向けて、ご子息やこれまで貢献してくれたドクターに新たなポジションを創出し、次のステップへの経験として活かしていただくのも一つでしょう。

分院展開で「失敗しない」ために知っておくべき注意点

分院展開は成長戦略の一環として有効ですが、安易に取り組むと失敗するリスクが高まります。

特に注意すべき5つのポイントを解説します。

①資金計画の甘さと予期せぬ追加コストに注意する

開業時には見込んでいなかった改装費や医療機器の追加購入費など、思わぬ出費が発生することがあります。

また、分院が黒字化するまでの見通しを甘く見積もると、早期に資金ショートを起こす可能性があるため、余裕を持った資金計画および資金調達が必要です。

②分院に配置する人材確保と育成の難しさ

分院展開においては、新たなスタッフや医師を採用する必要が出てきます。

しかし、優秀な人材を確保することは容易ではなく、採用活動や教育体制の整備に時間とコストを要します。これを怠ると、医療サービスの質が低下しかねません。

③集患・マーケティング戦略の誤算

新規エリアに分院を設けても、必ずしも患者が集まるとは限りません。

地域特性や競合を見誤ると、計画通りの患者数を獲得できず、収益が伸び悩むリスクがあります。

事前の商圏調査や効果的なマーケティング施策が欠かせないでしょう。

④本院との連携と経営管理の複雑化

複数の拠点を管理するためには、本院と分院の情報共有が欠かせません。

しかし、システム整備やコミュニケーション不足があると、経営状況の把握が遅れ、適切な判断ができなくなります。

売上や経費、患者数、分院別損益などそれぞれの経営状況をリアルタイムで正確に把握できる体制が必須です。

⑤法務・税務に関する知識不足

分院展開には、法人格や税務処理、契約関連など、専門的な知識が必要です。

これらを軽視すると、後々大きなトラブルに発展する恐れがあるため、計画段階から医療法や税務に詳しい専門家のサポートを受けながら対応することが望まれます。

分院展開を成功させるためのポイント

分院展開を成功させるには、事前準備と運営体制の整備が不可欠です。

以下の3つのポイントを意識することで、安定的かつ持続的な成長が可能となります。

①綿密な事業計画・資金計画を作成する

開業時と同様に、分院展開においても商圏分析や立地分析、収益計画、採用計画を詳細に立てる必要があります。これにより、開院後のリスクを最小限に抑え、計画的な成長を実現できます。

これらを自身のクリニックのみで対応するのは難しいため、クリニックの分院展開支援が得意なコンサルティング会社や税理士などの専門家に相談し、基本的なデータや情報は集めてきてもらうとよいでしょう。

②分院ごとの経営数値がリアルタイムで把握できる体制を整える

これまで何度も指摘したように、分院別の損益を正確に把握できる体制を整えることは極めて重要です。

数値管理が不十分だと、赤字を放置してしまい経営全体に悪影響を与える可能性があります。

分院の会計・経理・労務のデータを本院に共有するために、クラウド会計・勤怠管理システムなどを導入する、税理士・社労士へ共有する資料の整理・送付を担当する事務スタッフを配置するなど、分院ごとの業績を即時に確認できる仕組みを構築することが効果的です。

③運営・組織体制の構築

分院と本院が円滑に連携できるよう、情報共有の仕組みを整えることが大切です。

定期的なミーティングを行い、共通のITシステムを活用することで、経営状況や患者情報をリアルタイムで共有し、迅速な意思決定ができる体制を整えましょう。

また、分院長が単なる「雇われ院長」ではなく、分院の経営者として自律的に動けるように、適切な権限を委譲することも重要です。

分院の運営方針、スタッフの採用、経費管理など、どの範囲まで分院長が判断できるかを明確に定める一方で、定期的に本院の理事長に経営状況を報告し、法人全体のビジョンと乖離がないように連携する仕組みを構築しましょう。

分院展開やクリニックのサポートに長けた税理士をお探しなら

本記事では、クリニックの分院展開の基礎的な話から分院展開で得られるメリット、デメリット、成功させるためのポイントについて解説しました。

失敗しない分院展開を行うためには、綿密な事業計画・資金計画、リアルタイムで経営数値を把握できる仕組み、業務の標準化が欠かせません。

また、これらを全て自分達だけで進めることは難しいため、クリニックの開業経験豊富な専門家に相談するとよいでしょう。

その際、クリニックに特化した税理士であれば、分院展開のシミュレーションや事業計画の作成、資金調達や資金繰り管理、効率的な経理体制の構築、税務的な相談までまとめて相談・サポートが可能です。

税理士事務所によっては、クリニック専門のチームがあり、申告のサポートのみならず、これまでの開業・分院展開してきた顧問先の事例をもとに様々なアドバイスをいただけます。

また、分院展開に向けた数値シミュレーションを出したうえで適切なタイミング、方法を提案していただけます。

クリニックの分院展開に関する実績が豊富な税理士に相談したいという場合は、無料でご紹介を行っておりますのでぜひお気軽にご相談ください。

-

-

石原 佑哉

新卒で船井総研へ入社以来、HR領域のコンサルティングで全国各地・様々な業種の企業の成長支援を行ってきた。

その中で成長企業ほど会計周りの業務効率化や決算・税理士に関する悩みが多かったことから、”企業レベルと税理士レベルのミスマッチを解決する”という事業コンセプトに共感し、成長企業とハイレベル会計事務所をマッチングする税理士セレクション事業のメンバーとして活動している。

現在は多くの業種のコンサルティングに携わった知見を活かし、業種・企業規模に応じた課題を解決するべく、年間200件以上のご相談に対応している。